Mystery for You 爆発物処理班Kチーム 昇進試験 STEP2

【結果:解除成功】

どうやら3番の爆弾を解除することに成功したようだ。

しかし、まだまだ爆弾は残っている。

早速、次の爆弾にとりかかろう。

「STEP2」と記載さかかれた封筒を開け、試験を続けよう。

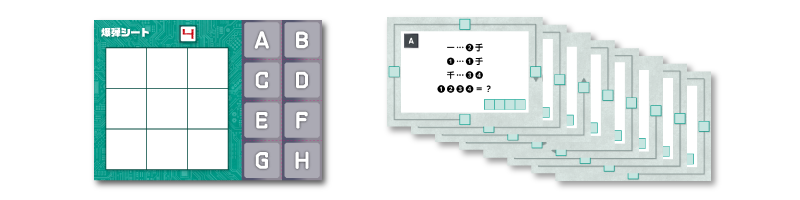

<STEP2内容物>

・爆弾シート…1枚

・謎用紙…8枚

解除ワードを入力してください。

手順2 Aのヒント

右側にある文字はカタカナの「チ」を表しています。

さらにヒント

左側は漢数字、右側はその読みを表しています。❶には漢数字にもカタカナにも読める文字が入ります。

さらにヒント

上から「イチ」「ハチ」「セン」と埋まります。❶❷❸❹の順に読んで答えを導きましょう。

答え

答えは「はいせん」です。

手順2 Bのヒント

イラストはじゃんけんの手を表しています。

さらにヒント

じゃんけんでそれぞれの手に対してグーを出したとき、どのような結果になるかを考えてみましょう。

さらにヒント

それぞれの矢印は「カチ」「マケ」「アイコ」を表しています。四角の2は「マ」の二画目以外の部分に対応します。答えを導く際は、これをさらに回転・反転させる必要があります。

さらにヒント

それぞれの矢印は「カチ」「マケ」「アイコ」を表しています。四角の2は「マ」の2画目以外の部分に対応します。答えを導く際は、これをさらに回転や反転させる必要があります。

答え

答えは「アコガレ」です。

手順2 Cのヒント

顔は感情を表しており、その色によって読み方が異なります。

さらにヒント

それぞれの顔は「喜」「怒」「哀」「楽」を表しています。

さらにヒント

例えば、例示では「かな(しむ)」の「か」、「あい」の「い」、「たの(しむ)」の「た」、「らく」の「く」で「かいたく(開拓)」となっています。下も同様に考えて答えを導きましょう。

答え

答えは「おどろき」です。

手順2 Dのヒント

それぞれの図形は「ほし」「さんかく」「まる」です。

さらにヒント

右側の言葉と、図形の名前とその中に書かれている文字がどのような関係になっているかを考えてみましょう。

さらにヒント

図形の中に文字がある場合、図形の名前の間にその文字を入れて読みます。「ほし」の中に「う」が入って、「ほうし」となっています。

答え

答えは「すまいる」です。

手順2 Eのヒント

同じ色の四角には同じ漢字が入ります。

さらにヒント

中央の矢印は、左右の言葉が対義語であることを表しています。

さらにヒント

青四角には「閉」が入ります。

答え

答えは「カケアシ」です。

手順2 Fのヒント

それぞれの丸には仮名が1文字ずつ対応しており、塗られている丸に対応する文字を左から読むことで右の言葉になっています。

さらにヒント

例示から、4~6個目の赤丸には「ハート」が対応することがわかります。

さらにヒント

丸には左から順に「スペード」「ハート」「クラブ」「ダイヤ」が対応しています。

答え

答えは「トクダイ」です。

手順2 Gのヒント

左右それぞれで別の表記に直して考える必要があります。

さらにヒント

「ネット」は「NET」、「アイロン」は「IRON」を表しています。

さらにヒント

左側をローマ字で、右側を英語で表記すると「TEN」が「NET」に「NORI」が「IRON」に変換されています。この法則で「RESU」を変換してみましょう。

答え

答えは「ユーザー」です。

手順2 Hのヒント

アルファベット同士の位置関係に注目しましょう。

さらにヒント

「コンビニ」は「KONBINI」とローマ字で表記して考えましょう。

さらにヒント

例示では、KがBの上にあるので「K ON B」、さらにそれがIの中にあるので「K ON B IN I」となって「コンビニ(KONBINI)」になっています。同様に、HがMの上にあり、されにそれがOの上にある場合についても考えましょう。

答え

答えは「ホンモノ」です。

手順2 パズルの並べ方

答えを五十音順になるように並べ替えると、その問題番号はBCEDFAHGの順になります。

正しい並べ方

マニュアルに従ってパネルを配置すると画像のようになります。

手順3 パネルの動かし方

A〜Hのそれぞれのパネルについて、図2が示す移動先への最短手数を数えてみましょう。例えば、Aのパネルは下段中央にあるので、上段左への最短手数は3回です。

さらにヒント

すべてのパネルについて最短手数を数え、その和を考えると、ちょうど12回になります。このことから、それぞれのパネル単位でも最短手数から外れるような移動はできないことがわかります。

さらにヒント

1回目に動かすことができるパネルはC,G,D,Aの4枚ですが、C,Gは最短手数のルールより、それぞれ右、下に動かすことが確定するため除外できます。1回目にDを動かした場合、D,G,Hの最短手数の制約により、Aがこれ以上移動できなくなってしまいます。以上より、1回目に動かすパネルがAであることがわかります。

さらにヒント

引き続き最短手数のルールを元に考えていくと、2回目に動かすパネルはH、3回目に動かすパネルはG、4回目に動かすパネルはA……と順に決まっていきます。

さらにヒント

以降同様に、5回目がD、6回目がE、7回目がC、8回目がBと決まります。

さらにヒント

A→H→G→A→D→E→C→B→A→D→E→Fの順に12回パネルを動かすことで、図2の状態にすることができます。

手順3 解除ワードの導き方

1回の移動が1文字に対応しており、12回の移動で「???????がせいかい」の12文字が表されています。

さらにヒント

例えば、12回目である「Fを上に動かす」という移動は、「???????がせいかい」の最後の文字である「い」に対応しています。

さらにヒント

Fの問題用紙をもう一度見直して、「Fを上に動かす」という移動が「い」に対応する理由を考えてみましょう。

さらにヒント

それぞれの問題用紙の枠の部分には文字を埋めることができそうな四角があります。ここに埋まる文字によって、パネルを上下左右に移動させたときに対応する文字が決まっているようです。

さらにヒント

枠にある四角には、その謎の答えが矢印の順に埋まります。例えば、Fの答えは「とくだい」だったので、右の四角から時計回りに「とくだい」と埋まります。このとき、上の四角に「い」が埋まり、Fのパネルを上に動かす動きが「い」と対応します。同じ要領で、12回の移動に対応する文字を調べ、解除ワードを導きましょう。

答え

答えは「せんざいいしき」です。